Les "chefs" de la cuisine urbaine lyonnaise...

Liens ithakiens

La politique urbaine, comme toutes les politiques, est incarnée.

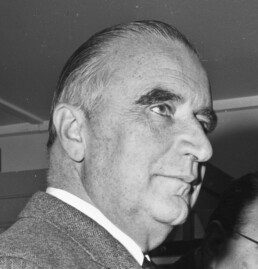

S’intéresser aux hommes autant qu’à leurs œuvres permet aussi de revenir sur des épisodes en apparence bien connus de l’urbanisme lyonnais, pour mieux en expliquer les péripéties et nuancer les fausses évidences des discours politiques. Dans son ouvrage, “un siècle de cuisine urbaine lyonnaise”, Louis Baldasseronni explique l’échec des « plans d’embellissement » des années 1910-1930, démêler le rôle ambigu de Louis Pradel, réputé « bétonneur », dans la piétonnisation de plusieurs rues au cours des années 1970, ou encore approfondir les enjeux des « luttes urbaines » des années 1970 en montrant le rôle déterminant des associations d’usagers des rues (riverains, commerçants,piétons, usagers des transports).

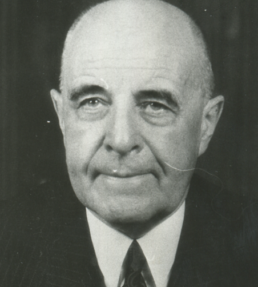

L’auteur éclaire l’histoire de l’urbanisme à Lyon sous un jour nouveau, à rebours des clichés souvent associés aux maires qui en orientent les politiques. Au-delà des figures de maires et des discours politiques, le rôle des techniciens de l’aménagement est trop souvent minoré dans la littérature, que ce soit Charles Delfante pour Louis Pradel -familèrement surnommé “Zizi béton”- ou Camille Chalumeau, véritable urbaniste d’Edouard Herriot entre 1910 et 1940. L’histoire urbaine par la rue permet ainsi d’entrer dans les coulisses de la fabrique de la ville, et des jeux politiques qui en gouvernent l’aménagement. En particulier, le rôle de l’administration des Ponts-et-Chaussées dans l’aménagement de la voirie des années 1930 aux années 1970 a été largement sous-estimé, la figure du maire bâtisseur captant davantage l’attention.

Dans son livre “Un siècle de cuisine urbaine lyonnaise“, Louis Baladasseronni retrace les faits saillants de cette histoire qui porte l’empreinte de ces “chefs” politiques ou techniques décideurs de la fabrication d’une ville..

Louis Pradel...le "Zizi béton" lyonnais.

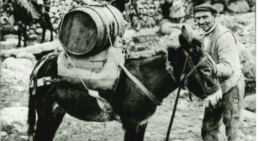

Au pays des Traginers!

Liens ithakiens

La montagne est aujourd’hui perçue comme isolée, éloignée et simple espace de tourisme d’hiver et d’été. Pourtant, avant sa « touristification » durant la deuxième moitié du XXe siècle et l’exode rural qu’elle subit dès la fin du XIXe siècle, la montagne est pleinement intégrée à de nombreux réseaux commerciaux. Les Pyrénées ont été le lieu d’un intense commerce. Les historiographies française et catalane ont, depuis la fin des années 1980, bien démontré la présence de nombreux marchands, acteurs essentiels de ce commerce. Cependant, on constate un vide historiographique concernant un groupe d’acteurs indispensables pour le monde du commerce : les voituriers. Ces traginers, en catalan, sont nombreux dans le département des Pyrénées-Orientales. Les sources historiques montrent notamment leur forte présence dans une localité montagnarde, située dans le Haut-Conflent, pays naturel frontalier du Capcir et de la Cerdagne, nommée Fontpédrouse. Qui étaient ces transporteurs fontpédrousats, comment vivaient-ils et comment pratiquaient-ils leur métier ?

Dans son livre “En charrette et à dos de mule“, Adrien Barrère nous propose une réponse exhaustive et détaillée à cette interrogation de l’histoire économique rurale.

Les Traginers de Balsareny

Roland Barthes: fait divers et fait social.

Liens ithakiens

« STRUCTURE DU FAIT DIVERS », Roland Barthes, in Essais critiques (1964). Extraits.

“Voici un assassinat : s’il est politique, c’est une information, s’il ne l’est pas, c’est un fait divers.

Pourquoi ? On pourrait croire que la différence est ici celle du particulier et du général, ou plus exactement, celle du nommé et de l’innommé : le fait divers (le mot semble du moins l’indiquer) procéderait d’un classement de l’inclassable, il serait le rebut inorganisé des nouvelles informes; son essence serait privative, il ne commencerait d’exister que là où le monde cesse d’être nommé, soumis à un catalogue connu (politique, économie, guerres, spectacles, sciences, etc) ; en un mot, ce serait une information monstrueuse, analogue à tous les faits exceptionnels ou insignifiants, bref anomiques, que l’on classe d’ordinaire pudiquement sous la rubrique des Varia, tel l’ornithorynque qui donna tant de souci au malheureux Linné. Cette définition taxinomique n’est évidemment pas satisfaisante : elle ne rend pas

compte de l’extraordinaire promotion du fait divers dans la presse d’aujourd’hui (on commence d’ailleurs à l’appeler plus noblement information générale}; mieux vaut donc poser à égalité le fait divers et les autres types d’information, et essayer d’atteindre dans les uns et les autres une différence de structure, et non plus une différence de classement……

….Cette différence apparaît tout de suite lorsque l’on compare nos deux assassinats; dans le premier (l’assassinat politique), l’événement (le meurtre) renvoie nécessairement à une situation extensive qui existe en dehors de lui, avant lui et autour de lui : la « politique »; l’information ne peut ici se comprendre immédiatement, elle ne peut être définie qu’à proportion d’une connaissance extérieure à l’événement, qui est la connaissance politique, si confuse soit-elle; en somme, l’assassinat échappe au fait divers chaque fois qu’il est exogène, venu d’un monde déjà connu; on peut dire alors qu’il n’a pas de structure propre, suffisante, car il n’est jamais que le terme manifeste d’une structure implicite qui lui préexiste : pas d’information politique sans durée, car la politique est une catégorie trans-temporelle; de même, d’ailleurs, pour toutes les nouvelles venues d’un horizon nommé, d’un temps antérieur : elles ne peuvent jamais constituer des faits divers; littérairement ce sont des fragments de romans, dans la mesure où tout roman est lui-même un long savoir dont l’événement qui s’y produit n’est jamais qu’une simple variable…..

Dans “L’affaire Collignon“, le 24 septembre 1855, Jacques Collignon assassine Martin Juge d’une balle dans la tempe, au 83, rue d’Enfer, dans le 12ème arrondissement de Paris. Le mobile du crime consiste en un différend sur le prix d’une course : un homme en tue un autre pour deux francs de trop-perçu….”

Le fait divers Collignon prend les habits d’un « fait de société » au sens de la distinction de Roland Barthes. La société, par voie de justice et de presse, est engagée à se découvrir tout entière contenue dans l’opposition entre ces deux figures tutélaires, Collignon le prolétaire et « ce bon monsieur Juge». Elle cultive dès lors l’angoisse de voir se rejouer un tel drame dans les rues de la capitale : à bon droit, le « crime affreux » agite le sentiment de disjonction de la société entre ses classes. Et, entrant dans l’histoire, le fait divers-fait de société Collignon-Juge devient une affaire.

Anatomie du fait divers....du fait social...

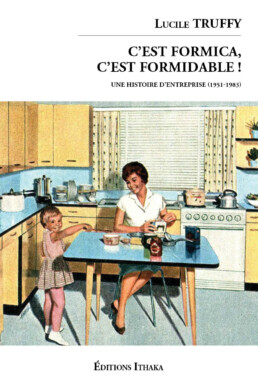

Une icône de la consommation des "Trentes glorieuses": Le Formica.

Liens ithakiens

“C’est Formica…c’est formidable!” de Lucile Truffy.

La production française du Formica débute au début des années 1950 à Quillan, village pyrénéen touché par la crise de l’industrie chapelière. Ce matériau plastique, mis au point au début du siècle aux États-Unis, connaît en France un vif succès, de sorte qu’il fait aujourd’hui figure d’icône des « trente glorieuses ».

« A la suite de la deuxième guerre mondiale, le baby boom aux Etats-Unis et la reconstruction en Europe, ainsi que les attentes sociales en hausse, ont créé une attente pour des matériaux modernes et rentables de design intérieur. Le stratifié Formica® avec sa nouvelle variété de couleurs et de modèles était un matériel idéal. Nous connaissons la suite.

Le stratifié à haute pression a été inventé aux Etats-Unis en 1913 par deux ingénieurs électriques, Herbert A Faber et Daniel J O’Conor, qui recherchaient un substitut “for” d’un matériel isolant “mica”. En 1927 la société a commencé à lithographier des images décoratives sur les plaques de stratifié, présentant un produit nouveau et qui allait changer l’avenir de la société. Dans les années 1930 des artistes et des architectes de renommée mondiale ont également commencé à remarquer le potentiel de création du matériel, le spécifiant pour des intérieurs modernes et art déco.

L'amour Formica!

Bernard Pivot en "Apostrophes"

Liens ithakiens

Bernard Pivot est un journaliste français, écrivain, critique littéraire, animateur et producteur d’émissions culturelles télévisées, né le 5 mai 1935 à Lyon et mort le 6 mai 2024 à Neuilly-sur-Seine.

Lorsque l’ORTF éclate, en 1974, l’animateur lance l’émission Apostrophes sur Antenne 2 qu’il rejoint à la demande de Jacqueline Baudrier.

L’émission est diffusée en direct chaque vendredi soir à 21 h 30 à partir du . Durant 75 minutes, Pivot débat avec plusieurs invités. Il est parfois reçu par les écrivains auxquels il consacre une émission spéciale, comme Marguerite Duras et Alexandre Soljenitsyne.

“Apostrophes”rassemble jusqu’à deux millions de téléspectateurs, stimule les ventes de livres et devient le « magazine littéraire de référence » de la télévision.

L’émission est récompensée par le 7 d’or du meilleur magazine culturel ou artistique en 1985 et 1987 tandis Bernard Pivot reçoit lui-même le 7 d’or du meilleur animateur et du meilleur producteur de télévision en 1985, puis celui du meilleur animateur de débats en 1987. Il aura beau animer par la suite d’autres programmes culturels rencontrant du succès,

Après 724 numéros et la diffusion de la dernière émission d’Apostrophes le , un entretien entre Bernard Pivot et Pierre Nora paraît dans la revue “Le débat”.

Source: Wikipedia.

Mes incroyables souvenirs d'apostrophes !

Georges Pompidou: un monde de poésie

Liens ithakiens

Georges Pompidou publie son Anthologie de la poésie française en 1961 avant de s’engager dans l’action politique un temps délaissée qui le mènera à la présidence de la République. Il s’y révèle épris de poésie classique et arrête son champ d’exploration à Éluard.

Dans une première partie (La Poésie), l’auteur explique ce qui l’a incité à présenter cette anthologie, et expose quelques réflexions générales ainsi que son rapport personnel à la poésie ; une seconde partie (Les Poètes) il détaille les raisons de ses choix ainsi que les principaux caractères des poètes sélectionnés et ses propres préférences.

la lecture de son Anthologie de la poésie française donne une clef essentielle pour mieux comprendre l’homme de Montboudif. En couvrant sept siècles de poésie française, on y lit la tension entre nonchalance et fulgurance qui caractérisa la carrière politique de son auteur, la relation de celui-ci à la France, sa langue et sa culture, et ainsi, son rapport à l’universel.

Georges Pompidou: Le mythe des jours heureux?

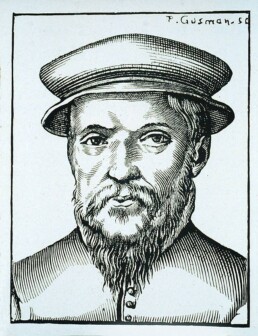

Claude Garamont: un sacré caractère!

Liens ithakiens

Garamond est un groupe de polices de caractères serif, nommé d’après le graveur Claude Garamont (1480-1561), à l’origine de la famille des «garaldes». La plupart des polices qui portent aujourd’hui le nom de « Garamond » sont dérivées du travail ultérieur du typographe Jean Jannon. Les versions romaines de Sabon, Granjon, et les Garamond de Stempel et Adobe ont une relation directe avec les caractères de Claude Garamont.

Claude Garamont devient connu dans les année 1540, d’abord pour une police de caractères grecque pour le roi François 1er, pour une série de livres de Robert Etienne. Plus tard, la cour de France a adopté la police de Garamont en romain pour ses publications écrites, et la police de caractère voit son influence s’étendre à travers la France et l’Europe occidentale. L’inspiration de Garamont est à chercher dans les caractères d’Alde Manuce et, pour ses bas-de-casse, dans l’écriture manuscrite de Angelo Vergecio, bibliothécaire du roi. L’italique est fondée sur celle de l’assistant de Garamont, Robert Granjon.

La police inspirée de Claude Garamont s’écrit avec un d à la fin à cause de son pseudonyme garamondus.

Source: Wikipédia.

#ithakaeditions

Claude Garamont ou les belles lettres

Catherine Fay ou l'art de la traduction

Liens ithakiens

Catherine Fay a été professeur d’anglais avant que de devenir, entre autres, la traductrice de Sándor Márai. Elle explique dans le journal “Témoigner/Getuigen” les spécificités de la traduction du hongrois vers le français.

Extrait: “La langue hongroise est une langue agglutinante, c’est-à-dire que l’on ajoute à un radical un morphème pour modifier sa fonction. Les noms se déclinent, comme en latin, mais en hongrois, il y a 25 cas, avec des suffixes. Il n’y a pas de genre grammatical. L’ordre des mots est différent. Il y a beaucoup de préverbes : plus de quarante. Et puis, on dit « la langue hongroise », mais la langue d’un Krúdy n’est pas la même que celle d’un Márai ou celle d’un Krasznahorkai !

Quant à la traduction, les difficultés sont multiples et tiennent en partie au fait même de traduire, au fait même de faire passer des idées, des couleurs, des rythmes, des contenus, des idiosyncrasies, etc. d’une langue à une autre ! Quelque chose de plus spécifique au hongrois et qui me pose problème et, je crois, pose problème à tous les traducteurs de hongrois vers le français est la question du temps et des aspects : par exemple, il y a un seul temps en hongrois pour désigner le passé et le traducteur est confronté à un choix en français entre le passé simple, le passé composé et l’imparfait, et parfois même le présent narratif. Il en est de même pour le conditionnel : les deux conditionnels existent en hongrois, mais le conditionnel dit « présent » a souvent une valeur d’irréel ou de passé. Le hongrois passe aussi plus facilement du passé au présent dans un même paragraphe et ces « sautes » sans transition posent parfois problème en français. Le vocabulaire hongrois est très riche en adjectifs et il n’est pas rare de trouver un mot qualifié par deux, trois adjectifs alors que le français est plus chiche : comment rendre les nuances sans avoir l’impression d’être dans une répétition ? Le français n’aime pas la répétition, le hongrois n’en est pas gêné. Il y a aussi beaucoup plus de préverbes en hongrois qu’en français, ce qui crée de nouveaux mots que l’on est obligé de traduire par une périphrase”.

#ithakaeditions

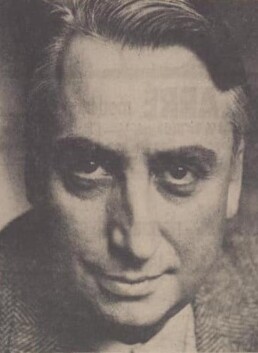

Jacques Haïk: un pionner du cinéma indépendant

Liens ithakiens

Dans son livre “Histoire d’un plaisir obscur“, – cinq balades dans les salles de cinéma du paris de l’entre-deux-guerres-, Nicolas Gallon nous brosse le portrait d’un producteur de cinéma aux multiples facettes. Son nom: Jacques HAÏK.

A 17 ans, il travaille comme employé d’une maison de films britanniques. A 20 ans, il dirige une société d’importation de films américains. Il lance alors les premiers Charlie Chaplin et les baptise du nom de “CHARLOT”.

Il devient concessionnaire indépendant de majors américaines, et, parallèlement, produit ses premiers films muets (Le Bossu, La grande épreuve… ) En 1924, il fonde la société des “Etablissements Jacques HAÏK”.

1929. L’arrivée du cinéma parlant bouleverse l’industrie de la production. Afin de faire face aux contraintes financières et de construire de nouveaux studios, Jacques HAÏK s’allie à la banque COURVOISIER. Il crée l’OLYMPIA, met en chantier le REX et plusieurs autres salles de prestige dans toute la France. Il construit des studios à Courbevoie et à la Garenne. En quelques années, il produit une trentaine de films. Il donne leurs premiers rôles au cinéma parlant à Annabelia, Arletty, Jules BERRY. Il fait travailler Danièle DARRIEUX, Harry BAUR, Victor BOUCHER… Il devient l’un des trois plus gros producteurs français.

1931. La grande crise met en faillite la Banque COURVOISIER et stoppe net l’envolée des Etablissements Jacques HAÏK. ( La bourrasque met aussi en faillite la totalité des maisons de productions françaises et américaines. ) Jacques HAÏK perd toutes ses sociétés et tous ses biens. Il ne se relèvera jamais totalement de cette débâcle.

En 1934, grâce à de l’argent prêté, il crée la société Les Films Régent. De 34 à 39, il produit une dizaine de films, dont “Claudine à l’école“. Il construit le cinéma Le Français, boulevard des Italiens. Mais le grand élan est bien cassé. Pourtant, il parvient à mettre en production de nouveaux films, à construire de nouvelles salles. En 1939, la situation financière de ses entreprises est redevenue saine. Mais la guerre éclate…

Poursuivi par les Allemands à double titre – il est juif, et il a produit un film de propagande anti-Hitlérien intitulé “Après Mein kampf.. mes crimes” avec Alain CUNY, Jacques HAÏK se cache durant cinq mois dans une chambre en Tunisie. En 1943, il accomplit des missions de propagande pour les Forces Françaises Libres dans tout le monde arabe. Pendant ce temps, à Paris, sous prétexte “d’aryanisation”, on lui confisque toutes ses sociétés, toutes ses salles. A son retour, en 45, il ne lui reste rien.

Il passe le reste de sa vie à récupérer ses films ainsi que ses salles. Il meurt en 1950.

La bobine de Jacques Haïk

Emmanuel Le Roy Ladurie: Un monde d'idées

Liens ithakiens

L’historien Emmanuel Le Roy Ladurie, auteur parmi les plus traduits en Europe et aux Etats-Unis, est décédé mercredi 23 novembre 2023 à 94 ans.

Normalien, agrégé d’histoire et docteur en lettres, ses centres d’intérêt l’ont poussé à écrire aussi bien sur le monde rural, les inégalités ou encore le climat.

Né aux Moutiers-en-Cinglais (Calvados), Emmanuel Le Roy Ladurie a publié sa première monographie sur le climat en Languedoc en 1955 et sa première Histoire du climat en 1967, sur l’Europe occidentale, centrale et du nord et jusqu’aux Etats-Unis.

Sans doute l’un des historiens contemporains les plus féconds, Emmanuel Le Roy Ladurie doit beaucoup à son mentor Fernand Braudel, grand historien de l’École des Annales. Il est un pionnier de l’analyse micro-historique. Son œuvre la plus connue, Montaillou, village occitan (1975). Il se fonde sur les notes de l’inquisiteur Jacques Fournier évêque de Pamiers (1318-1325), traduites en français par Jean Duvernoy, pour reconstituer la vie d’un petit village du Languedoc à l’époque du catharisme. Il devient ainsi un spécialiste de l’anthropologie historique, qui permet de saisir les hommes du passé dans leur environnement.

Il fut professeur à Montpellier, professeur à l’université Paris-VII, administrateur général de la Bibliothèque nationale ou encore professeur au Collège de France.